教授观点|西贝冲突的真问题

发布时间:2025-09-18 浏览次数:10

昨天的文章《旁观西贝冲突》发出后,有企业家学员留言:这是看到的迄今唯一站“西贝”角度的文章。其实我没有站任何一方,学者的角色就是不要人云亦云,而是努力给大众提供更多角度,引发更多思考。因为当一个问题引发众多专注的时候,往往意味着这个问题并不一定是本质问题。就像我在管理学课程中经常告诫学员们的:不要总急着去解决问题,更重要的是先定义清楚问题本身。

西贝冲突引发广泛关注,很多人都在关注参与双方的胜负输赢,站在场边给双方支招;也有人关注预制菜的知情权和价格,讨论如何标注菜肴;还有人呼吁主管部门尽快出台监管措施。

在我看来,本次西贝冲突的热点其实是“预制菜”,讨论的关键其实是“预制菜”的定义。我认为所有的权利争议,本质上都是边界定义。边界模糊就容易起冲突,就会产生维权诉求。一旦有了维权纠纷,解决问题的关键不是搞清楚纠纷双方的来龙去脉,去解决纠纷,如果只是这个目的,有个权威的家长就够了;真正的关键是搞清楚权利的边界,明晰边界,避免纠纷频繁产生,以绝后患。退一万步说,即便是商家乐意公示预制菜,也要搞清楚怎么公示吧。

预制菜的定义其实并不简单,预制菜三个字,预是个时间概念,制是个程度概念,菜是个主体概念,每一个字都不好定义。

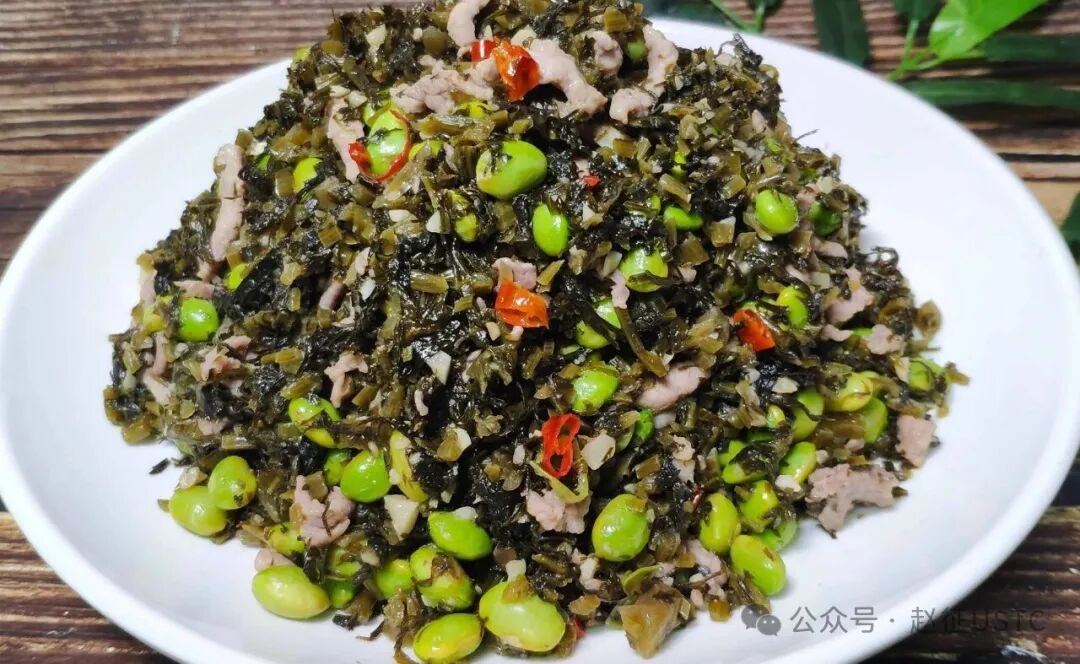

首先看看时间概念,提前多久叫“预”呢?而且“预”是相对于“菜”而言的,只有“菜”的时间点明确了,才能计算“预”的时间。比如雪里蕻,如果是作为小菜,那腌好的时间就可以称作“菜”了,随时切碎拌上点调料就能上桌;但若是做一道“雪里蕻炒肉丝”,雪里蕻就成了原料,只有等着和肉丝一起被炒出来,才能称为“菜”,那放在坛子里的时间,恐怕就只能计入“预”了。可见这个“预”不好定义。

再看看程度概念,“制”肯定存在不同阶段,简单而言,洗、切、腌……都应算“制”的不同阶段,尤其是某些西菜,肉可能就是现场简单处理一下,但酱汤汁是提前几天熬制而成,且这道菜的灵魂就是“汁”,菜越复杂,工艺就繁多,“制”就很难定义了。

最后再看看主体概念,一份菜什么时候才属于某个顾客呢?恐怕只有等到点菜才能知道菜的主人,谁点的就是谁的菜,或者更准确来说,后厨也未必清楚主体属性,恐怕只有等上了谁的桌子才能最终明确是谁的菜。这样看来主体也存在边界问题,一般而言,主体边界不清楚,更容易产生纠纷。

讨论了半天,我头很疼,看来预制菜这个概念,确实很难定义清楚。我查了一下,其实食物完全没有预制这事,得追溯到原始社会,那时候食物无法存储(既无技术又有其他野兽觊觎),所以一旦狩猎到了大型猎物,就动员全体部落成员一起吃,吃不掉的就送给临近部落,以此交换下次吃别人的权利,相互吃是原始社会的重要社交活动。即使到今天,轮流做东仍是朋友之间的默契,看来也是有传统的。

即便是最简单的“轮流做东”,其实蕴含着最根本的要素:相信。我相信今天请完你,下次你会请我。如果没有了这个信任,没有人当冤大头;若是真发生了有来无回的事,也要骂一句“就当喂了狗”。

如果定义不了预制菜,恐怕就只能寄托于信任了。这次作为冲突一方的西贝,其实就赌上了“信任”的筹码。所谓的品牌,其核心功能就是增信,增加陌生人的信任。从你这个品牌诞生起(甚至还包括了生前),所有发生过的事、所有大家的印象,都被注入某个图案,一看到这个图案,我们就知道它干过什么好事和坏事,于是就可以选择相信或不相信。

换句话说,这个预制菜是谁做的?我们是否相信他?比预制菜的定义更重要。一个有洁癖的朋友和一个邋遢鬼同时递给你一个声称自己亲手制作的食物,大概率你更倾向于选择品尝洁癖那位的。“洁癖”这个属性(品牌)帮你做了决策。

看起来讨论的是预制菜,其实真正讨论的是食品安全;看起来担心的是食品安全,其实真正担忧的是没人值得相信。请问各位观众,对于这次冲突的双方,你相信哪一方?品牌的增信效用彻底失灵。当我们看到任何一个与学术无关的场合,都需要院士站台的时候,恐怕能够增信的手段就快丧失殆尽了。当我们开始怀念“妈妈味道”的时候,怀念的可能不仅是味道,更是安心,是否意味着这个世界唯一值得信任的,就只有父母了。

不写了,买菜去,今后自己做饭。

(转载自:“赵征USTC”公众号)

咨询热线

咨询热线 EMBA在线报名

EMBA在线报名 DBA在线报名

DBA在线报名 后EMBA在线报名

后EMBA在线报名 联系我们

联系我们

联系我们

联系我们